第3回「病理診断論と解剖論 序章」2014:08:17:16:27:16

第3回「病理診断論と解剖論 序章」2014:08:17:16:27:16

がん専門病院 病理科 Dr. のりっくま

前回までのまとめ

前回までのまとめ

1:(病気の学問が病理学、がん概論は病理学)← だった

2:見えすぎると見えないものがある・病理医に優しいがん医療

今回のまとめ

病理診断とは採取された体の一部を情報に変換する行為である

医療者が、人の体やその一部から得られたもの(放射線画像や病理検体など)を診て、その状態について己の技術や知識に基づいて総合的に判断することが診断です。実際には診断者の頭の中に何らかの印象が生じてもそれを診断とは呼びません。周りの医療者や患者が理解可能な言葉にされて喋ったり書かれたりして、伝達可能な情報となったときに初めて診断になります。

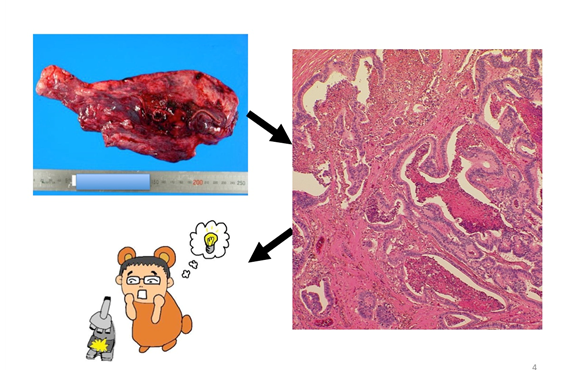

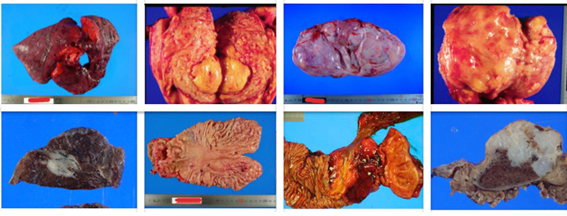

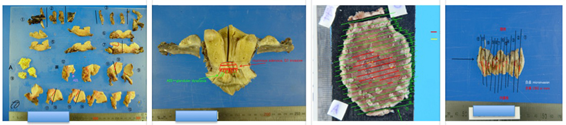

肉眼所見

これは手術で切除された臓器の肉眼像です。これは腫瘍ですが、まだ腫瘍かどうかはっきりわからないのであれば病変と呼ぶことも出来ます。各々が何の腫瘍であるかは、ここでは問題ではありません。病変から肉眼で情報を読み取るのも病理診断の一部です。腫瘍の大きさや、周囲との関係など、大事なことがわかります。何回か後では書く予定のステージングの決定にはこのレベルの所見が極めて重要になります。このような肉眼像を見て診断するのを肉眼診断、肉眼で見える所見を"肉眼所見""マクロ所見"といいます。センチメートル〜ミリメートルサイズの事がわかります。手術が終わったとき、外科医系のドクターが患者さんの家族に見せるのもこの状態です。

この時点でわかることはかなりありますが、しかし、組織学的なことはわかりません。病理診断ではこれらの標本を顕微鏡で見ることによって、マイクロメートル(1mmの1/1000)のレベルまでさらに詳しく調べます。そのために、病理標本というものが作られます。その標本から読み取る情報に病理診断の神髄があります。

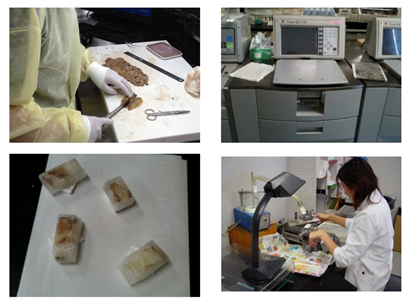

病理標本の作り方

(左上)まず、手術や生検で摘出された標本をちょうど良いサイズに分けます。これを"切り出し"と言います。切り出した部位を、臓器の写真に書き込んで、切り出し図と呼ばれるものを作ります。

(右上)切り出した標本はTissue Processor(ティッシュプロセッサー)と呼ばれる機械にかけられ、水分をアルコールに、その後アルコールをパラフィン(蠟の一種)に置き換えます。

(左下)この過程に5-15時間程度かかります。出来上がったものはパラフィンブロックと呼ばれます。

(右下)このブロックをミクロトームと呼ばれる機械にかけて、鋼鉄製のカミソリの刃を用い数ミクロン(数ミリの1000分の一)の薄さに切ります。

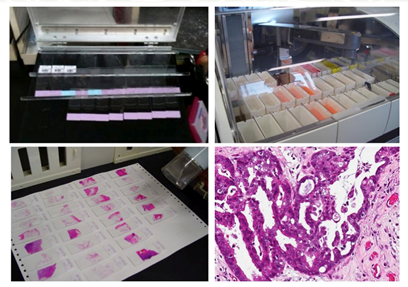

(左上)薄く切った切片はプレパラートと呼ばれる薄いガラスに乗せ、50度程度の熱でガラスに数時間貼り付けます。

(右上)その後、自働染色装置にかけてヘマトキシリンエオジン(HE)染色を行います(手動でも行えます)。

(左下)出来上がったHE標本(切片)です。

(右下)それを顕微鏡にかけるとこう見えます。

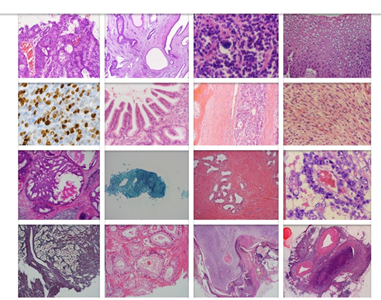

顕微鏡の中の世界

顕微鏡の中で、我々病理医はこんなものを見ています。個々の写真の解説はしませんが、これらから我々は多くのことを読み取ります。

この病変が腫瘍であるのか、腫瘍であればどう言う分類にあたるものか、真の大きさはどれくらいか、何処まで浸潤しているか、どう言う形で浸潤しているか、悪性度はどれくらいか、どの治療薬が効きそうか、転移しそうか、再発しそうか、標本の断端は陰性なのか陽性なのか・・・等を読み取ります。あるいは読み取ろうとします。この時読み取られる情報量は、それ以前の過程で得られた情報量を遙かに凌駕します。

この時点で、私達が読み取った情報はまだ頭の中にあります。しかしそれでは伝達できません。そこで、我々は読み取った情報を文章にしたり、切り出し図に書き込んだりします。これをマッピングと言います。

(マッピング例)

マッピングすると腫瘍の広がりが、臨床医・放射線科医や他の病理医によくわかります。手術結果の評価や、放射線画像との突合に不可欠です。

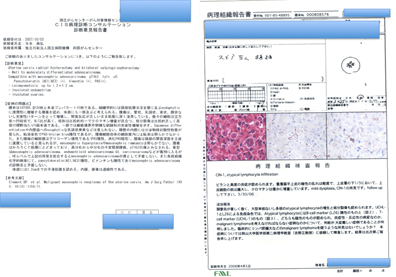

文章化したものは病理診断書/病理診断報告書と呼ばれます。最も病理診断で重要な情報が凝集したものです。

(病理診断書例)

ここまで、通常生検標本(小さめのもの)で1−2日、手術標本(大きめの標本)で1-2週間程度かかります。

これまでの流れをまとめましょう

まだ体の中に病変がある場合、まだ診断はわかりませんが、これから手術して標本を取り出せば診断できるわけですから、なにも情報は失われていません。しかし、手術や何らかの治療をしたとたんに、何も治療をしない場合に腫瘍がどうなったか(=腫瘍の自然史)に関する情報は永遠に失われます。

手術以降元々そなわっていた情報がどんどん失われていって、総量は低下していきます。しかし、これは本来避けがたいことで、我々は情報を失わずして、何らかの情報を読み取ることなど出来ないのです。病理切片を作製する過程で、細胞が生きていれば示された機能に関する情報がなくなり、変性するRNA・DNA/タンパク質の情報が消えていきます。病理切片になるともはや、病理標本として以外のほとんどの情報は失われた状態です。しかし、一連の処理によって出来た病理切片は顕微鏡にかけることによって大きな情報をもたらします。標本に属する情報が減少するたびに情報の一部が抜き出され、検鏡を経て最終的に病気に関する情報の結晶である病理診断報告書に至るわけです。

まとめると、下の図のようになります。

まとめ

さて、文章の最初のまとめが絵だったので、今度は文章としてまとめましょう。

*病理診断は、採取された標本やそれから作った病理標本を見て診断をするものです。

*診断という行為は、病態(病変や状態)を技術や知識を用いて処理し、伝達可能な情報化すると言うことです。

*病理診断という行為は、病理科に提出された病変(病理標本)を処理し、情報伝達可能な情報の結晶として病理診断書を作成することです。

さて、『病理診断論と解剖論 序章』のうち、病理診断を論じたので、次回は解剖論を書くべきでしょうが、それはほっておいて、次回第4回は『情報伝達可能な情報の結晶として病理診断書』が情報伝達可能なものとして成り立つように行われている努力について語りたいと思います。(第4回ぐらいから、そもそも論や方法論から、悪性腫瘍そのものの話に近づいてきますので御安心ください。)

しかし、もしかしたら第3回に書き足りなかった、第3.5回を書くかもしれません。

<2014/08/17 掲載>